ニカの乱

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2021年1月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

ニカの乱(ニカのらん、古代ギリシア語: Στάση του Νίκα, ギリシア語: Στάσις τοῦ Νίκα)またはニカの暴動は、532年に東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルで起きた、皇帝ユスティニアヌス1世に対する反乱である。「ニカ」とはギリシャ語で「勝利」を意味する言葉で、反乱を起こした市民の掛け声である。

皇帝への暴動は1週間に渡った。この反乱は、しばしば都市の歴史で最も暴力的な暴動と見なされる。コンスタンティノープルのほぼ半分が焼失または破壊され、数万人が殺害された。

背景[編集]

古代ギリシャ・ローマでは、戦車競走が人気を得ていた。その歴史は古く、ホメロスの時代から祝祭や死者追悼のための行事として存在した。ローマでは見世物として市民に歓迎されるようになり、ネロ帝などのように権力者らが自ら参加する例さえあった。

大プリニウスによればローマのキルクス・マクシムスでは総計25万人を収容でき、トラヤヌスの改修でさらに5千席増設されたと記録されている。タキトゥスの『年代記』によれば、ネロは戦車競走に参加する際に義弟のブリタンニクスと服装の差を付け、戦車競技場の観客に皇位継承者としての自己を印象付けようとしたという。ローマの戦車競走は市民の日常生活とも結びついており、ローマの繁栄と退廃を象徴する「パンとサーカス」の一例でもあった。

コンスタンティノープルの戦車競技場は収容人数約5万人で、年間開催日数は100日以上、1日に数十レースが行われていた。ローマ同様に国家による市民への食糧供給によって成り立っており、この場合の「パン」は属州エジプトから租税として収奪された穀物であった。イスタンブルにはコンスタンティノープルの戦車競技場の跡が残されているが、そこには表面にエジプトの文字が刻まれたエジプトから運搬されたオベリスクが立っている。

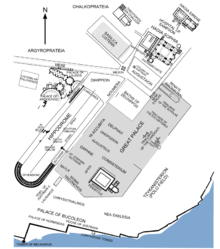

戦車競走への熱狂により、御者は民衆の英雄になり、応援団が幅を利かせるようになっていた。レースは色の名前で呼ばれる厩舎によって運営され、この事件の頃には「青」と「緑」が市民の人気を二分していた。応援団員は奇抜な髪型や服装で市内を闊歩し、殺人事件などのファン同士のトラブルをも引き起こしていた。上述のオベリスクの台座のレリーフにも残されているように、皇帝さえも競技に熱中し、チームのファンであった。戦車競技場は宮殿と隣り合わせで、貴賓席へ直接出入りできる構造になっていた。

コンスタンティノープルの戦車競技場は、5世紀以降皇帝の即位式の式場であったが、加えて市民と皇帝が日常的に接する場でもあった。市民は皇帝を称えるだけではなく様々な請願や抗議を行い、その場合でも「青」や「緑」の応援団が音頭をとっている。古代民主政はアテネの民会やローマの平民会のように、市民が公的な機関を通じて政治に直接参加するシステムであったが、帝政ローマにおいては「パンとサーカス」の代償として自分たちの政治的権利を明け渡している。しかし、市民が本来の主権者であるという意識は残り、「青」「緑」の応援団員の指揮下で積極的に政治に参加し、自分たちの都市を自分たちで護衛するという自治意識がそこには現れている。

戦車競技場を舞台とした市民の政治活動は、5世紀の末から6世紀の初めのユスティニアヌスが即位する前後に最高潮に達している。

原因[編集]

ユスティニアヌスは、伯父の皇帝ユスティヌス1世のもとで実権を握っていた。ユスティニアヌスは次代皇帝になるべく市民の歓心を得ようとして、上述の「青」のチームに肩入れし、資金提供や応援団員を採用したりしていた。『秘史』によると「青」のチームの団員たちは街頭で蛮行を繰り返し、白昼堂々聖ソフィア教会で殺人事件を起こすようになっていた。見かねた市の総督は、ユスティニアヌスが病気になった際に「青」の犯罪者の一斉検挙を行った。回復したユスティニアヌスは、この総督に濡れ衣を着せイェルサレムへ追放した。彼は「青」の追っ手に怯えつつ、聖堂の中で隠れて暮らしたという。

そのような措置をとったユスティニアヌスであったが、古代ローマ帝国の再興を願う彼にとって戦車競技場の応援団体や市民を内心では軽蔑していたらしく、財務総監のヨハネスを用いて国土回復の外征の準備を着々と進めていた。「青」や「緑」の方でもユスティニアヌスがこれまでの皇帝とは異質であることに気付いてきており、両者の対立は一触即発状態になっていた。

暴動[編集]

そんな折、応援団員の起こした諍いで何人かの死者が出た。犯人が逮捕・処刑されたが、刑場へ詰めかけた市民の圧力に屈したらしく刑吏は処刑に失敗し、「青」・「緑」の1名ずつが生きたまま処刑台から転がり落ちた。2人は市民に守られるように教会へ逃げ込み、市総督の配下がそれを取り囲んだ[1]。その3日後に戦車競走が行われたが、戦車競技場の市民たちは応援団員の音頭に付合して、先の二人の釈放を要求した。そしてそれが聞きとげられないと見るや否や、「ニカ(勝利せよ)!」と叫びだした。

この戦車競技場で始まった暴動は市内へも飛び火した。市総督の館は破壊され、宮殿の門は放火され、聖ソフィア教会も焼け落ちた。夜になって一旦暴動は収まったが、翌日には市民たちは戦車競技場で、財務長官ヨハネス、司法長官トリボニアヌスらの罷免を訴えてきた。ユスティニアヌスはやむなくヨハネスらの解任を市民たちに向けて告げたが、元老院議員たちの煽動もあり事態の解決には繋がらなかった。

そこでユスティニアヌスは20年ほど前に皇帝アナスタシウス1世がやった例[2]にならい、福音書を手に取り今回の暴動の原因は自身にあり、市民たちの行った行為をすべて許すと宣言した。しかし、市民たちは彼のことを「嘘つき」「豚」などとなじり、彼は引き下がらざるを得なかった。元老院議員や市民はアナスタシウスの甥のヒュパティウスを担ぎ上げ、戦車競技場の貴賓席に立たせて皇帝歓呼を行った。

その間、宮殿ではペルシア戦線からもどったばかりの将軍ベリサリウスらも交えて善後策の協議が行われていた。ベリサリウスは、ヒュパティウスを捕らえようと手勢を率いて宮殿から戦車競技場の貴賓席へ侵入しようとしたが、失敗した。

ユスティニアヌスはついに逃亡を決意し、船に荷物や財宝を詰め込もうとした。そこへ、皇后テオドラが以下のように諫めた。

「たとえそれによって命ながらえるとしても、いまは逃げる時ではありません。皇帝であった者が亡命者の身になることはできない相談です。私も、出会う人々が自分に向かって『皇后陛下』とよびかけないような日々は送りたくはありません。逃亡すれば身の安全が得られるとしても、果たしてそれは命と引き換えにしてよかったと言えるものでしょうか。私はいにしえの言葉が正しいと思います。 『帝位は最高の死に裝束である』」[3]

テオドラのこの言葉に励まされたユスティニアヌスは踏みとどまる決意をし、ベリサリウスに新たな攻撃を指示した。ベリサリウスは傭兵隊を率い、宮殿を出て迂回し、戦車競技場へ向かった。そして観客席にいきなり突入し、全面攻撃を開始した。騒動を起こした応援団員や市民を当局が捕らえることはあり、また皇帝が「青」「緑」の他方の活動を制約したことはあったが、戦車競技場に集まっている観客全員を敵とみなす行為は前代未聞であった。

この突入により3万人の市民が殺された、と史家プロコピオスは伝えている。

この間に宮殿と貴賓席を隔てる扉は壊され、対立皇帝ヒュパティウスも捕らえられた。以上のようにしてこの大反乱は鎮圧された。

影響[編集]

この反乱鎮圧により、ユスティニアヌスは古代の民主政治の伝統を否定し、ビザンツ帝国の專制国家への道が開かれた。反乱を一言でいうと、キリスト教に支持された独裁者の道を歩む皇帝と、古代民主主義を回顧する市民との対決であった。

ユスティニアヌスの古代ローマ帝国再興の理想は、時代錯誤であるか、あるいは多大の災難を内外の人々にもたらすものであった、とプロコピオスは語っている。

この時代錯誤の理想を無理矢理推進しようとした皇帝に対し、市民は激しく抵抗したが、彼らが皇帝に求めたものは「パンとサーカス」であり、ユスティニアヌスの外征政策によってそれが奪われるというのが反乱の理由であった。しかし、その「パンとサーカス」も属州民に対する支配と搾取からなるものであり、彼らも「戦争」に加担していたわけである。どちらも、歴史の流れに背を向ける存在であった。そして「サーカス」に溺れる市民こそが独裁的な皇帝を生み出し、皇帝から供給される「パン」が市民の退廃を引き起こしているという点で、両者は一対の存在でもあった。

以上の点で、ニカの乱もローマの「パンとサーカス」の最後を飾るエピソードでしかなく、新たな時代を築くものとはなり得なかったと言える。エンゲルスはこのような古代社会の行き詰まりを「袋小路」と形容している[4]。

ユスティニアヌスはその後、ローマ法大全を編纂し、西方の領土を回復し、聖ソフィア教会を再建し、彼の理想を実現した。しかしゴート人から奪い返した時、ローマ市の人口はたった500人になっていたように、それは虚しいものでもあった。

エンゲルスは「ここでただ一つ救いになることができたものは、完全な革命だけであった」と続けて評価している。そして、アラビア半島よりイスラム帝国という革命がやってきたのであった。

脚注[編集]

出典[編集]

- Diehl, Charles (1972). Theodora, Empress of Byzantium. Frederick Ungar Publishing, Inc. Popular account based on the author's extensive scholarly research.

- Weir, William. 50 Battles That Changed the World: The Conflicts That Most Influenced the Course of History. Savage, Md: Barnes and Noble Books. ISBN 0-7607-6609-6

- 『生き残った帝国ビザンティン』井上浩一著、講談社現代新書、1990年より、第2章「「新しいローマ」の登場」p79 - 94

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- プロコピオス、 「ユスティニアヌス帝はニカの乱を抑圧する、532」 、インターネット中世ソースブックから。

- J・B・ベリー、 「ニカの乱」 、後期ローマ帝国の歴史(1923)の第XV部第5部。

- ジェームズ・グラウト: 「ニカの乱」 、百科事典ロマーナの一部

- サミュエル・ヴァンセア: 「ユスティニアヌスとニカの暴動」 、クリオヒストリージャーナルに掲載